Quels sont les liens entre la culture santé-sécurité et les comportements au travail ?

La culture santé-sécurité correspond à l’ensemble des valeurs et pratiques partagées par les personnels d’une entreprise, pour maitriser les risques professionnels de leurs activités. La culture santé-sécurité est toujours dépendante de la culture d’entreprise. Elle est source des comportements sur le terrain.

Les comportements sécurité correspondent à ce qui est observable sur le terrain, à tous les niveaux de l’entreprise. Les comportements sécurité sont la conséquence de la culture d’entreprise. Le comportement de la hiérarchie (de la Direction et des managers) conditionne bien entendu aussi les comportements des opérationnels.

Attention à la croyance selon laquelle la culture santé-sécurité, c’est l’excellence. Cette croyance est fausse ! La culture santé-sécurité existe dans toutes les entreprises, même si elle n’est pas toujours celle souhaitée.

Pourquoi agir sur la culture et les comportements santé-sécurité ?

60 à 80 % des évènements indésirables en Santé-Sécurité sont associés à des « problèmes de comportements » : non-respect de règles, prise de risque, manque de réflexion, habitudes,…

Force est de convenir que l’approche classique technico-réglementaire de la démarche Santé-Sécurité ne suffit plus à améliorer la maîtrise des risques, ni même à pérenniser les éventuels bons résultats : dans beaucoup d’entreprises, l’accidentologie stagne, voire augmente.

Développer la culture santé-sécurité et fiabiliser les comportements au travail sont donc essentiels pour réduire l’accidentologie et améliorer durablement la maîtrise des risques.

Bilan 2024 de l’accidentologie et des maladies professionnelles

Rappelons qu’un employeur (privé comme public) a une obligation de résultat en matière de sécurité (0 accident, 0 maladie). Pour répondre à cette obligation, une action cohérente sur les 3 leviers suivants est nécessaire :

Prévenir durablement les risques professionnels passe donc par la prise en compte du facteur humain, indispensable pour agir sur les comportements des travailleurs à tous niveaux.

Il s’agit donc :

- de faire évoluer le niveau de culture santé-sécurité pour atteindre le zéro accident par choix (et non par chance)

- d’intégrer la dimension santé-sécurité comme une valeur d’entreprise, vecteur de performance de l’entreprise, au même titre que la production ou la qualité.

Pourquoi être accompagné pour faire évoluer sa culture santé-sécurité et améliorer les comportements au travail?

Agir sur les comportements et la culture santé-sécurité doit être appréhendé dans une « logique projet », avec l’organisation et le pilotage que cela implique, et dans une démarche d’accompagnement au changement.

Le bénéfice d’un accompagnement par un tiers expert se situe à plusieurs niveaux :

- pour analyser l’existant pour comprendre ce qui ne marche pas : la plupart des outils et rituels sécurité sont intrinsèquement bons. Leur inefficacité provient en général plus d’un décalage entre les exigences de l’outil et la maturité de l’entreprise et/ou des modalités de mise en œuvre et d’exploitation. L’accompagnement par une tierce partie peut apporter un éclairage à ce niveau : mettre en œuvre les bonnes démarches au bon moment, s’assurer de leur garder du sens dans le temps !

- pour améliorer l’efficacité des outils et rituels existants : redonner du sens, optimiser la mise en œuvre et/ou l’exploitation des données, etc…

- pour prendre de la hauteur et adopter une vision systémique du sujet « Culture & Comportements Santé-Sécurité »

- pour apporter d’éventuels compléments à une démarche engagée.

Pourquoi choisir Apave pour faire évoluer votre culture santé- sécurité et les comportements au travail ?

Pour vous permettre de faire évoluer votre culture sécurité, Apave vous propose une démarche fondée sur des convictions fortes et gages de réussite :

- Travailler sur les causes plutôt que sur les symptômes : avant de se concentrer sur le « quoi faire », nous travaillons avec vous sur le « pourquoi » et le « pour quoi ».

- Mettre en place des actions pragmatiques, pour des résultats concrets et durables sur le terrain.

- Privilégier les actions durables aux actions ponctuelles.

- Utiliser des outils, des méthodes et des modèles reconnus et éprouvés (ABC*, SRK*, Swiss Cheese Model*…) enrichis avec des spécificités Apave.

Nous nous refusons à porter un jugement, à évaluer ou à catégoriser votre Culture Santé-Sécurité :

Seuls votre vision et votre ambition importent !

Une approche transdisciplinaire et pragmatique de la culture sécurité

Nous mettons en œuvre une approche transdisciplinaire unique, qui met en commun nos connaissances et retours d’expériences en science du danger, neurosciences, ergonomie et management des hommes et des organisations. Cette approche nous permet de vous accompagner efficacement pour :

- Caractériser et Faire évoluer votre culture santé-sécurité

- Comprendre, identifier et analyser les facteurs d’influence des comportements des travailleurs (managers inclus)

- Agir sur les leviers d’actions pour améliorer durablement votre maîtrise des risques

-

Vous souhaitez être accompagné pour agir sur votre culture sécurité et la faire évoluer ?

Apave vous propose un accompagnement en 4 temps :

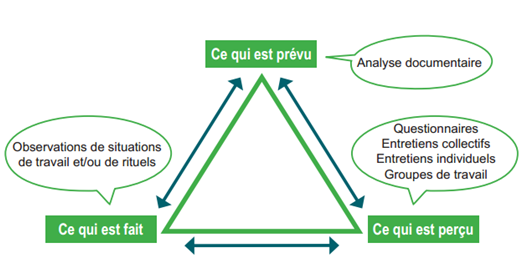

• Étape 1 : caractériser votre Culture Santé-Sécurité actuelle.

• Étape 2 : vous aider à définir les caractéristiques de la Culture Santé-Sécurité que vous visez.

• Étape 3 : construire votre projet santé-sécurité avec vous.

• Étape 4 : vous accompagner dans le pilotage et le déploiement de ce projet.

-

Vous souhaitez avoir un premier niveau de diagnostic de votre culture sécurité ?

Apave vous propose un « Diagnostic de perception de la culture santé-sécurité » par questionnaire en ligne ». Ce diagnostic présente différents avantages:

• Il est très opérationnel et vous permet d’identifier des premières pistes d’actions pour faire évoluer votre culture santé-sécurité et les comportements au quotidien.

• Il est simplifié et repose uniquement sur la partie « perception » .

• Très court, vous pourrez le réaliser rapidement.

• Il est évolutif : vous pouvez commencer par cette première étape puis la compléter avec des investigations approfondies : entretiens, groupes de travail, observations, analyses documentaires…

-

Vous souhaitez être accompagné avec des actions plus ponctuelles, en fonction des projets que vous avez déjà engagés ?

Apave est à vos côtés pour élaborer et déployer des outils, des rituels, ou des pratiques pour agir sur les différents leviers de votre culture santé-sécurité.

Les experts Apave vous apportent :

• Des principes d’actions clairs et opérationnels

• Des missions sur-mesure

• Une légitimité forte sur la santé et la sécurité au travail

-

Vous souhaitez placer la santé-sécurité au cœur des préoccupations de vos salariés ?

Découvrez l’application Alert Santé Sécurité, qui permet de remonter toutes les situations dangereuses du quotidien, directement sur smartphone !

Cette application simple et intuitive a déjà été téléchargée par plus de 9 500 acteurs de la prévention.

Suivez le replay de notre webinaire du 30 juin 2025 sur le thème « Développer des comportements vertueux en santé sécurité : les vrais leviers et les fausses bonnes idées » !

Vos questions issues du webinaire du 30 juin 2025 "Développer des comportements vertueux en santé sécurité"

-

Les chiffres présentés dans votre infographie prennent-ils en compte les fonctions publiques, notamment territoriale et hospitalière (excepté pour les contractuels gérés par l'Assurance Maladie) ?

Comme indiqué en direct, les chiffres présentés dans notre infographie sur l'accidentologie sont ceux du régime général de la sécurité sociale (un peu plus de 20 millions de salariés), et ne prennent donc pas en compte, notamment, les évènements des 3 fonctions publiques.

C'est lors de la présentation des 4 macro-enjeux (cf le replay) que nous avons intégré les autres régimes (pas toujours facile d'avoir les données...), tant du point de vue des accidents de travail que des accidents de trajets et des maladies professionnelles pour arriver au chiffre de 6 décès par jour ouvré liés au travail en France.

-

Concernant la mortalité, certains pays ne prennent en compte que les décès sur le lieu de travail, ou dans les 24h ; en France c'est différent, non ?

Oui, tout à fait. C'est pour cela que j'ai bien précisé qu'il ne faut pas donner trop d'importance à ce genre d'étude comparative. Pour autant, on peut imaginer que, avec des critères de déclarations harmonisés, la France ne serait peut-être pas dernière, mais n'en deviendrait pas pour autant "best of class"...

Surtout, c'est l'analyse de tous les indicateurs qui doit nous alerter, car ils disent tous la même chose : nos pratiques françaises ne sont pas modélisantes, et nos résultats se dégradent tous !

-

Dans quelle mesure ce chiffre haut de l'accidentologie n'est-il pas lié à la forte sensibilisation et tendance à déclarer les AT, peut-être moins visible dans d'autres pays ?

C'est une hypothèse, mais on trouve pas mal de littérature qui démontre plutôt que nous avons, en France, une tendance à la sous-déclaration... Mais il est possible que les autres pays fassent pire (on peut se rassurer comme on peut...).

Cependant, le graphe présenté compare des "décès" suite à AT ! Je n'ose pas imaginer que dans tous les autres pays d'Europe aient été institutionnalisées des démarches de disparition mystérieuse des victimes d'accident mortels pour éviter les déclarations...

-

Avez-vous des retours d'expérience en matière de culture santé/sécurité, de pays meilleurs que la France du point de vue des résultats d'accidentologie ?

Comme évoqué en direct, nos REX de projets internationaux font clairement apparaître que la culture de chaque pays est influente sur les comportements des travailleurs, et donc sur les résultats. Culturellement, certaines nations sont plus enclines au respect des règles que d'autres, à la bienveillance, à l'exigence, etc...

Malheureusement, notre culture latine, reposant sur nos gènes gaulois, fait de nous des individus globalement plutôt résistants aux règles, un peu tricheurs, et peu habitués à partager nos retours d'expérience (surtout lorsque l'on a conscience d'être en écart par rapport à la règle). Autant d'éléments qui ne sont pas très favorables à la maîtrise des risques !

Pour autant, certaines études ont démontré que, quand la culture S&ST d'une entreprise est très prégnante, elle lisse les dispartés géographiques, au point que les comportements des opérateurs sont similaires dans les mêmes conditions, quel que soit le pays d'observation. Rien n'est donc perdu...

-

Est-ce que l'irrationalité de l'être humain est la valeur qui explique notre mauvaise place au classement européen ? Les meilleurs européens (pays nordiques) auraient des salariés plus rationnels ?

L'rrationalité de l'être humain est la même partout. Mais la culture peut être un facteur permettant de contrecarrer plus ou moins cette irrationalité, ou au contraire de renforcer les effets négatifs de cette irrationalité. -

Quel est le rapport d'échelle entre coût direct et indirect des AT-MP ?

L'INRS estime que le rapport coûts directs / coûts indirects se situe entre "1 pour 3" et "1 pour 8" selon les cas.

Prenez le montant moyen de votre cotisation AT-MP sur les 4-5 dernières années, multipliez par 4 ou 5 et vous aurez une idée pas trop fausse de ce que vous coûte réellement la non-sécurité.

Gageons qu'il y aurait quelques économies à faire en investissant dans la démarche de prévention...

Vous pouvez visualiser gratuitement le replay de notre webinaire de décembre 2024 "La prévention en entreprise : ça coûte ou ça rapporte ?"

-

Quels sont les leviers les plus puissants que vous avez observés pour ancrer des comportements vertueux en santé sécurité au quotidien ?

Sans aucun doute le renforcement de l'implication de l'ensemble de la ligne managériale : du Comité de Direction jusqu'aux managers de proximité, chacun doit (à son niveau) s'imprégner de ses rôles et missions, considérer le sujet S&ST comme un sujet "normal" du management au quotidien, donner du sens, poser et manager une exigence juste à chaque instant !

C'est vraiment l'une des clés de la réussite, mais c'est aussi l'un des volets les plus compliqués de l'évolution de la culture sécurité car chacun a une vision et des convictions différentes, et surtout les managers croulent sous les demandes de toutes sortes, d'où la nécessité de travailler en amont avec le CODIR afin de prendre les bonnes décisions pour mettre les managers dans les meilleures conditions...

-

Comment aborde-t-on la dualité culture sécurité et méconnaissance du risque?

La méconnaissance du risque peut être un élément caractéristique de la culture S&ST, s'il s'avère que cela est généralisé. Ce n'est pas forcément le plus problématique : il suffit d'apporter les connaissances nécessaires. Le déni du risque est déjà plus challengeant... mais ça se travaille aussi. -

Dans un contexte où les indicateurs sont souvent quantitatifs, comment évaluer la qualité des comportements ?

Voilà bien un problème culturel : évaluer la performance S&ST au travers d'indicateurs quantitatifs c'est se limiter à la mesure de la bonne réalisation de tel ou tel rituel (nombre de VCS*, nombre de causeries, nombre de remontées de situations dangereuses...) souvent associée à un objectif... et parfois même à une prime. Si on ne s'intéresse pas à la pertinence de ces réalisations, on ne s'intéresse pas à leur valeur ajoutée réelle dans le processus de maîtrise des risques, et c'est raté...

Avoir des indicateurs "verts" de réalisation d'actions ne présage en rien de leur intérêt pour éviter les accidents ! Tout le monde a des exemples en tête...

C'est une forme de déni qui confine à la stratégie de l'autruche. Et quand l'accident arrive, on se cache derrière les indicateurs en mode "pourtant on fait plein de choses, et tout est ok !"

Le pire ? Se contenter (ou se focaliser) sur les TF et TG : se sont des indicateurs "rétroviseurs" qui ne font que constater si l'enterprise a été bonne ou pas, en terme de résultat, après coup. On ne pilote pas en regardant dans ses retroviseurs, mais en regardant devant pour anticiper la bonne trajectoire à prendre en fonction des dangers...

(*) VCS : Visites Comportementales de Sécurité

-

Pouvez-vous repréciser les 8 postures de base managériales.

Pour Apave, les 8 postures managériales de base, à développer sont :

- développer la coopération (intra et inter équipe)

- être crédible et exemplaire

- garantir la continuité "pédagogie-exigence-autorité"

- donner à la S&ST une place de choix dans les décisions

- équilibrer les pressions

- communiquer avec conviction (cohérence des paroles et des actes)

- valoriser et créer les conditions de la motivation

- être présent et vigilant sur le terrain.

-

Comment impliquer davantage les managers à la culture sécurité ? Des managers qui manquent parfois de convictions...

"Ce qui intéresse mon chef me passionne" : quelles que soient les convictions personnelles, chacun finira par accorder de l'importance à ce qu'il perçoit être important pour son propre N+1.

Donc, le premier prérequis pour espérer embarquer les managers est d'embarquer le CODIR, lequel devra ensuite poser et manager au quotidien son exigence en la matière.

-

Dans une entreprise où le travail est en majorité du travail tertiaire (travail sur PC), comment mobiliser les salariés et les impliquer dans la culture ?

En s'intéressant à la réalité des risques auxquels sont soumis les travailleurs :

- bien sûr des sujets de postures,

- mais peut-être aussi de charge de travail, de méthodes de travail et/ou de pratiques managériales impliquant des possibilités de RPS,

- des risques génériques (souvent sous-estimés et pourtant pourvoyeurs d'accidents graves) tels que les chutes de plain-pied (encombrement des zones de travail, fils au sol, etc..), chutes dans les escaliers, etc...

- des risques annexes à l'activité principale mais pouvant générer des accidents : déplacements professionnels (réunions, formations...), circulation et stationnement sur le site...

-

Quels indicateurs sécurité "non rétroviseur" regarder ?

Cela peut être, par exemple :

- des indicateurs qualitatifs associés aux pratiques de l'entreprise : pertinence des VCS, des audits, des causeries, etc...

- cohérence de la pyramide de Bird plutôt que simplement nombre de situations dangereuses (au regard de l'accidentologie réelle, combien peut-on imaginer statistiquement de situations dangereuses, et combien en connaissons-nous vraiment ?),

- mesure d'efficacité des actions menées, plutôt que simplement mesure du taux de réalisation des actions,

- etc...

-

Comment déterminer les facteurs qui influencent le plus le comportement des salariés ?

Via un diagnostic adapté ! -

Quel serait le programme de formation de directeurs ?

Plus qu'une formation, nous préconisons plutôt un "atelier" qui va mêler :

- des temps d'apports notionnels (par exemple : les facteurs influençant les comportements),

- des temps d'analyse collective de données internes (évolution dans le temps des TF et TG, et comparaison avec les résultats du secteur d'activité, montant des cotisations AT-MP et évaluation des coûts indirects...),

- des temps de réflexions individuelles et collectives sur des questions clés en lien avec les perceptions des membres du CODIR,

- des temps de construction (ambition, valeurs, engagements...).

-

Quand la direction ne met pas la sécurité au cœur de sa performance, c'est foutu ?

Pas forcément, mais il est clair que rien ne pourra changer dans le fond et durablement si on ne parvient pas à faire bouger la Direction.

Heureusement, en s'appuyant sur notre retour d'expérience, sur les nombreuses études nationales, européennes et internationales existantes, et sur l'analyse des données de l'entreprise, on peut souvent trouver des voies pour déclencher une prise de conscience...

-

Et quand nous parlons responsabilisation, comment y arriver ? Nous chargeons beaucoup les managers qui s'usent et des collaborateurs qui sont parfois peu impliqués

Les managers sont à la fois le levier le plus influent pour dynamiser la démarche, mais aussi le plus fragile car ils sont en effet très souvent noyés par la charge de travail, la diversité des demandes qu'ils doivent traiter, et parfois les injonctions paradoxales à assumer...

Qui plus est, ils sont entre le marteau et l'enclume.

Il faut travailler en amont avec la Direction pour clarifier le rôle de chacun, les attentes sur les managers, et les moyens nécessaires (compétences, matériel, temps, autorité...) pour qu'ils puissent tenir correctement leur rôle.

Le pire ? Former les managers sur les rôles et responsabilités, en insistant bien sur l'aspect pénal, sans changer leur contexte de travail : rien de mieux pour les crisper et bloquer le système !

-

Qu'y a-t-il dans votre formation sensibilisation/formation des opérateurs ?

Tout dépend des besoins.

Souvent nous centrons autour de 4 grands thèmes : nécessité de la vigilance partagée, responsabilité individuelle, connaissance et nécessité d'appliquer les règles, implication individuelle quotidienne.

Le mieux est d'opter pour un format ludique, avec des visuels marquants, et en en leur faisant découvrir leurs propres biais cognitifs via des expériences, afin de leur faire prendre conscience du bien-fondé des dispositions applicables.

-

Comment impliquer des managers qui sont déjà sous l'eau pour le business ? alors que la priorité du groupe est donnée à la SST ? ... beau duel !

Ma réponse en 3 temps :

1. Tout d'abord, la S&ST peut-elle vraiment être la priorité d'une entreprise ou d'un groupe ? Je n'y crois guère car il me semble bien que la priorité de n'importe quel organisme est (a minima) de péréniser son activité, ce qui est également majeur pour les salariés car c'est ce qui devrait maintenir leur emploi...

Donc (et même si beaucoup d'entreprises l'ont fait, certaines faisant désormais marche arrière...) annoncer "la sécurité c'est la priorité" me semble être un mensonge, au mieux une promesse quasi impossible à tenir (il y aura forcément des décisions qui ne mettront pas la sécurité en premier, ce qui brisera la crédibilité du discours).

Il serait préférable de développer la S&ST comme une valeur d'entreprise, car une valeur est non-seulement résistante aux tempêtes que l'entreprise traversera, mais se déclinera auprès de chaque personne au fil du temps, pour devenir un pilier de la culture de l'entreprise.

2. Encore une fois, il est indispensable de faire travailler le Comité de Direction sur son alignement en ce qui concerne la place de la S&ST dans la gouvernance et dans le fonctionnement opérationnel de l'entreprise : qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui et pourquoi ? que veut-on que soit la S&ST à l'avenir au sein de l'entreprise ? quelles conditions de réussite pour y arriver ? quels rôles pour chacun ?...

3. Une fois la remise à plat en plus haut lieu, une fois que le nouveau cadre est posé pour permettre aux managers d'assurer leurs missions en matière de S&ST, alors il faut les former (notamment aux facteurs influençant le comportement des équipes, en lien avec leurs postures) et les accompagner à mettre en œuvre sur le terrain des postures favorables au développement de comportements sécurité.

En résumé : s'il y a "duel" entre un discours affiché et les réalités de mise en œuvre, ça ne peut pas marcher...

-

Un des leviers n'est-il pas de remettre à plat les rôles et responsabilités de chacun ? Les managers font le travail de certains salariés et ne sont plus sur leur rôle.

C'est certain ! Boucher les trous dans les équipes parce qu'il y a des absents ou du sous-effectif (turn-over et difficultés de recrutement), être phagocytés par des tâches administratives (réunions, reporting, visio...), considérer que la S&ST n'est pas leur job (après tout, il y a un responsable HSE !), se sentir illégitime... les raisons sont nombreuses pour éloigner les managers de leur rôle premier : manager les équipes !

Manager, ça nécessite aussi d'être sur le terrain, d'avoir la disponibilité mentale pour observer objectivement la réalité du travail, et d'interagir avec les collaborateurs (tant pour faire changer ce qui doit l'être, que pour faire du renforcement positif sur ce qui est ok).

Un manager qui ne fait plus ça, ne manage plus... Et la S&ST en pâtit nécessairement.

-

Existe-t-il des indicateurs que nous pouvons attribuer aux managers justement pour les impliquer ? des objectifs aussi ?

Chaque cas d'entreprise est différent, et les objectifs et indicateurs doivent être adaptés au contexte, à la maturité et à la culture de l'entreprise.

On peut les challenger sur l'animation de causeries (en les amenant progressivement à définir eux-mêmes les sujets et à concevoir le contenu sur la base de la réalité des risques et des évènements dans leur périmètre de responsabilité.. avec l'appui du HSE), sur la prise de lead dans l'analyse des évènements non-souhaités, le repérage et le traitement sur le terrain de précurseurs d'accidents, le respect des règles et consignes par leurs équipes, etc...

-

Stratégiquement, il vaut mieux former le manager ou les équipes pour commencer ? (remontée des besoins ?) ou les deux ?

Comme évoqué en direct lors du webinaire, il est préférable (d'une manière générale) de commencer par agir sur le haut de l'organigramme, puis de descendre progressivement. On commence donc par la Direction, puis l'encadrement supérieur, puis le management de proximité, puis les opérateurs. C'est le principe de la pyramide des verres de champagne que j'ai évoqué lors du webinaire.

L'idée c'est que chaque strate de l'organisation doit s'approprier ses rôles et missions, et mettre en place ce qu'il faut pour que les formations des N-1 soient efficaces.

-

Que pensez-vous de la norme ISO 45001 : bon support ou trop rigide ?

Ce n'est pas tant la norme qui doit interroger que l'usage qu'on en fait. Personnellement je ne trouve pas que les normes ISO soient trop rigides (mais cet avis n'engage que moi), mais elles sont parfois très exigeantes sur certains aspects.

L'important c'est surtout : est-ce que le projet est simplement d'obtenir la certification ou bien de profiter de l'ISO 45001 pour mener à bien un projet permettant de faire progresser la culture S&ST ?

-

Vous conseillez plutôt l'ISO 45001 ou MASE ?

Les deux sont complémentaires, car leur structuration est différente : l'ISO 45001 s'adresse plutôt aux organismes dont l'activité principale se déroule sur leur(s) site(s) (industrie, activité manufacturée, etc...) alors que le MASE est spécifiquement dédié aux organismes qui réalisent la plus grosse partie de leur activité en intervenant chez des clients (notion Entreprise Extérieure / Entreprise Utilisatrice).

Même si rien n'empêche une entreprise extérieure de se faire certifier ISO 45001...

-

Est-ce que les accompagnements Apave sont payants ?

Apave est une entreprise de droit privé qui ne vit que parce qu'elle facture ses interventions.

Au cas par cas, il est envisageable de rechercher des possibilités de financement via les contrats de prévention avec la CARSAT, le FIPU... et d'autres dispositifs.

(*)

- Modèle ABC : explique les comportements humains selon deux déterminants : les antécédents et les conséquences.

- Modèle SRK (Skills, rules and Knowledge) de Rasmussen et Jensen (1974) qui analyse les comportements humains à partir de 3 niveaux de contrôle : les automatismes, les règles, les connaissances.

- Modèle Swiss Cheese Model (SCM) de James Reason (2014) : modèle étiologique d’accident.

Sur le même

thème