La complexité de la pollution des sols

Depuis les années 1990, l’étalement urbain en France a confronté les professionnels de l’urbanisme et de la construction à des problématiques de pollution des sols et des eaux souterraines. Ces pollutions sont souvent liées à d'anciennes activités industrielles qui se sont succédé pendant des décennies.

La méthodologie nationale de gestion des sites et sols pollués (2017) définit la notion de "pollution concentrée", dont la suppression est prioritaire, comme un volume de milieu souterrain avec des concentrations significativement supérieures aux environs.

La quantification des volumes de terres affectés par des polluants représente un défi scientifique complexe. Actuellement, les deux approches les plus utilisées dans la littérature scientifique et/ou par les professionnels sont :

- les interpolations spatiales déterministes (méthode des plus proches voisins, radial basis fonction, triangulation…),

- et la géostatistique par krigeage dont les simulations géostatistiques.

Ces méthodes peuvent donner des résultats satisfaisants mais comportent des limites telles que l’absence de quantification de l’incertitude pour les méthodes déterministes ou un effet de lissage assez récurent pour la plupart des autres méthodes. Le choix de la méthode est primordial, il dépend notamment du contexte, des polluants ; un nombre d’observations minimum qui est en outre nécessaire pour la géostatistique…

Un état de l’art a permis de recenser d’autres outils tels que :

- la modélisation numérique (modèle maillé avec élément fini) ; peu utilisée en zone non saturée en raison du travail important de calibration et d’obtention de données représentatives du milieu,

- la modélisation analytique qui offre une alternative d'application plus aisée, mais ne peut être employée efficacement pour des cas complexes présentant une hétérogénéité marquée.

L’objectif de ce travail est d’identifier un nouvel outil permettant de dimensionner une pollution dans les sols avec des limites moins contraignantes.

Description de la nouvelle méthode

Qu'est-ce qu'un modèle analytique ?

Un modèle analytique est une formule mathématique exacte qui décrit un ou plusieurs phénomènes, comme la façon dont l'eau s'écoule, la façon dont les polluants se déplacent (advection, dispersion), s'attachent au sol (sorption) ou se dégradent... Elle est obtenue en résolvant des équations sous des conditions simplifiées, offrant une compréhension directe des relations entre les variables. Elle est rapide à calculer et sert souvent de référence pour valider des modèles plus complexes. Les modèles analytiques étant simplifiés, ils ne peuvent cependant pas reproduire des cas complexes présentant une hétérogénéité marquée.

Solution retenue : l'inversion et la segmentation

Cette nouvelle approche propose de résoudre ce problème en appliquant la solution analytique séquentiellement sur de petits groupes de points de données. Les données sont triées selon la triangulation de Delaunay. Il en résulte plusieurs modèles locaux, qui sont ensuite combinés pour représenter l'hétérogénéité globale du milieu. Cette nouvelle méthode fait aussi appel à l’inversion des données consistant à déterminer les paramètres à partir des effets observés (points d’observation). Une fois ces inversions terminées, de nombreux jeux de paramètres sont disponibles, ils permettent ainsi d'estimer la probabilité de dépassement d’un seuil de concentration.

Des résultats probants avec différentes approches

-

Validation sur des cas virtuels

L'approche a été testée sur des scénarios virtuels de pollution (créés informatiquement), d'abord en milieu homogène, puis hétérogène, afin de comparer ses performances avec les méthodes d'interpolation classiques (Radial Basis Function, Modified Quadratic Shepard’s, krigeage). Le volume réel de pollution étant connu dans ces cas, cela a permis une comparaison directe.

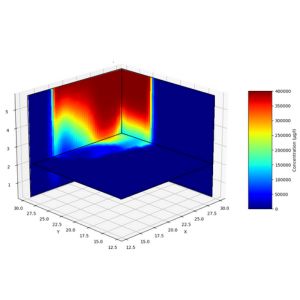

Dix échantillonnages différents ont été testés sur un cas hétérogène spécifique, et quatre autres cas synthétiques avec des hétérogénéités variées ont également été mis en œuvre (Figure1). Les résultats ont montré que la performance du modèle analytique inverse est majoritairement supérieure aux méthodes d'interpolation. L'exception se produit uniquement dans des scénarios de très haute densité d'échantillonnage (81 points au total), où les interpolations classiques permettent d’affiner la caractérisation spatiale. Cependant, pour des raisons budgétaires de telles densités sont rarement rencontrées en situation réelle. Un avantage notable de l'approche inverse est la stabilisation de l'erreur à partir d'un faible nombre de points de mesure (8 points), suggérant une estimation robuste avec moins de 10 observations.

La méthode proposée a montré une performance globalement meilleure que l'interpolation, avec une diminution significative de l'erreur moyenne d'estimation du volume pollué (de 47 % à 75 %). Sur 48 configurations comparatives, la méthodologie a fourni des résultats plus précis dans 45 de ces comparaisons. Un exemple de comparaison avec l’interpolation est fourni en Figure 2.

-

Validation sur un cas réel

Ce cas d'étude réel concerne un ancien site industriel contaminé par des hydrocarbures dont l’ensemble des installations ont été démantelées. Le volume et l'étendue des contaminations ont été évalués au travers d’un diagnostic initial et approfondi.

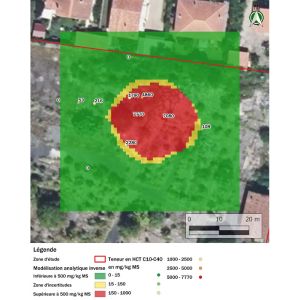

Le diagnostic initial a combiné une étude historique (révélant une ancienne cuve de fioul aérienne ou semi enterrée de 7°000 litres) et des investigations de terrain. Deux sondages initiaux ont mis en évidence des concentrations d'hydrocarbures C10-C40 allant de 1°790 mg/kg MS à 4°860 mg/kg MS, entre 1 et 2 mètres de profondeur. Des observations organoleptiques et des mesures au PID ont confirmé la contamination. Les lithologies étaient dominées par des argiles sableuses, avec une nappe phréatique à environ 2 mètres. Des investigations complémentaires ont caractérisé un transfert des contaminations vers les eaux souterraines (4°200 µg/l en HCT C10-C40) et les gaz du sol. La figure 3 présente les teneurs en hydrocarbures C10-C40, entre 1 et 2m de profondeur à l’issue du diagnostic approfondi.

Un plan de gestion a été établi, fixant un seuil de pollution concentrée à 500 mg/kg MS pour les hydrocarbures C10-C40. Ce seuil a été déterminé par la convergence de plusieurs méthodes issues du guide UPDS. Les données statistiques initiales provenant de la zone (comportant un faible nombre de valeur (13)) ont montré une forte asymétrie des concentrations (moyenne 1°865 mg/kg MS, médiane 108 mg/kg MS).

Des interpolations déterministes (plus proches voisins et polygones de Voronoï) ont été utilisées pour cartographier la pollution sur l'horizon 1-2m, estimant des volumes de 645 m³ et 993 m³ respectivement à cette profondeur pour les deux interpolations. Ces méthodes ont révélé des incertitudes dues au manque de points de mesure dans certaines zones. La géostatistique n'a pas été appliquée en raison d'un nombre insuffisant d'observations.

La stratégie de remédiation retenue fut l'excavation avec tri et traitement hors site. Une caractérisation affinée par maillage a été réalisée avant les travaux. Un volume plus précis de 730 m³ de sol à excaver (concentrations > 500 mg/kg MS entre 0 et 2m) a été déterminé.

La modélisation analytique inverse, réalisée a posteriori des travaux, aurait pu être mise en œuvre dès l'élaboration du plan de gestion. La calibration des sous modèles locaux a été menée avec succès pour les zones concernées. L'estimation du volume total de sol contaminé par la modélisation analytique inverse s'est située entre 867 m³ et 1°332 m³ (médiane de 1°093 m³). La figure 4 présente la cartographie entre 1 et 2m de profondeur.

Les travaux de dépollution ont été réalisés et ont nécessité 3 reprises supplémentaires de la fouille initialement prévue. Le volume final terrassé a été de 1°040 m3. Malgré les reprises, des dépassements étaient toujours relevés sur les parties nord et ouest de la fouille. La comparaison des méthodes d'estimation des volumes avec les excavations réelles a démontré la plus grande fiabilité de la modélisation analytique inverse. Cette dernière a présenté le pourcentage d'erreur le plus faible (34%) par rapport au volume réellement terrassé. Les méthodes d'interpolation traditionnelles ont montré des erreurs significativement plus élevées (48,1% à 99,8%). La caractérisation par maillage pré-travaux affichait une erreur similaire (34%) alors qu’elle comportait des informations supplémentaires.

-

Validation sur divers cas réels

Dans l’objectif de conforter les résultats acquis précédemment, la méthode a été testée sur différents jeux de données réelles. À cette fin, une base de données a été spécialement conçue à partir de 32 sites en France métropolitaine. Les polluants majoritaires sont les hydrocarbures. En moyenne, 9,8 sondages et 14,2 prélèvements ont été effectués par site pour dimensionner la fouille à terrasser. Les lithologies dominantes sont des sables et des remblais hétérogènes. Les fouilles ont une surface moyenne de 275 m² et une profondeur moyenne de 2,8 m, avec un volume moyen de 787 m³, témoignant d'une grande diversité d'opérations. 41 des 195 bords de fouille n'ont pas atteint l'objectif de réhabilitation. Aucune corrélation significative n'a été déterminée entre le nombre de prélèvements réalisés et la conformité en bord de fouille.

L’approche par inversion et segmentation a été mise en œuvre sur les 32 cas réels. La modélisation analytique inverse montre une correspondance moyenne de 80% avec les prélèvements des bords de fouille (82% par site). Concernant la conformité aux seuils de dépollution, la méthode a sous-estimé la contamination dans 7 des 41 bords de fouille non conformes (17,1% d'erreur). Inversement, elle a surestimé la contamination dans 33 des 154 prélèvements initialement conformes (21 % d’erreur). L'analyse de la correspondance entre la modélisation et les lithologies suggère une influence de la nature géologique. Les limons affichent les taux de correspondance les plus élevés (90%), tandis que les argiles ont les plus faibles (74,3%), indiquant une complexité accrue pour les milieux plus fins.

De manière contre-intuitive, aucune corrélation significative n'a été rencontrée entre la densité de sondage et l'efficacité de la méthode. Les sites avec un maillage d'échantillonnage plus serré n'ont pas montré de meilleures performances, voire parfois des résultats inférieurs.

Conclusion : un avantage significatif pour estimer les volumes de terres polluées

La modélisation analytique inverse a montré un intérêt important sur les cas fictifs et réels. Elle s'est avérée plus robuste que les autres méthodes d'interpolation, pour lesquelles les erreurs d'estimation variaient fortement en fonction du nombre de points de mesure.

Le pourcentage d'erreur est resté beaucoup plus stable avec l'approche de modélisation inverse qu'avec les trois méthodes d'interpolation traditionnelles, dont les erreurs variaient fortement en fonction du nombre et de l'emplacement des points. Son application sur des cas réels montrent également une corrélation importante des données acquises sur le terrain avec la méthode (80% de corrélation).

Cette approche novatrice offre donc une estimation plus précise et optimisée des volumes de terres polluées, essentielle pour la maîtrise des coûts et l'efficacité des opérations de dépollution. Compte tenu de ces résultats encourageants, il est prévu de développer un outil en 2026.

Alexis GRIS, consultant Apave

Sur le même

thème